高阶秀尔,日本西方美术史论名家,1932年生于东京,东京大学名誉教授,曾留学巴黎大学附属美术研究所,主要从事日本和西方美术研究,致力于为日本民众普及艺术知识。曾任日本国立西洋美术馆馆长,现任大原美术馆馆长。本文节选自高阶秀尔代表作《看名画的眼睛》(中信出版社,2017年11月)系列。

《米洛的维纳斯》(Venus de Milo),公元前2世纪,大理石,高202厘米,巴黎卢浮宫博物馆。

代代传承的“美的条件”

在文艺复兴时期的欧洲,古希腊的美学作为美术表现的基础,即“美的条件”,得以被传承了下来。那么,所谓“美的条件”到底是什么呢?让我们以被视为“杰作”的《米洛的维纳斯》为例,一边思考这件作品之所以被称作“杰作”的原因,一边欣赏一下吧。

《米洛的维纳斯》背部

看到这座雕塑,我们首先注意到的是身体大幅扭曲的姿势,以及乍一看不太安定,但整体看来却十分稳定这一特点。这是因为雕塑以腰为起点的上半身扭转产生了重心偏转,又通过右脚的支撑取得了平衡。

这刚好与人类走路的姿势相似。人在行走的时候,虽然身体左摇右摆,重心线仍在移动时保持垂直,所以能够维持平衡,不会跌倒。

这种姿势是古希腊人在公元前5世纪左右时发现的。作为一种美术表现,通过与古希腊之前的美索不达米亚或古埃及的雕刻相比较,它的特征将会更加显而易见。

部分与整体的和谐比例关系

举例来看,无论是公元前3300年在古代美索不达米亚地区的作品《祭司王像》,还是约公元前22世纪的作品《古地亚》,都正面直立,也就是说正中线垂直,完全感受不到动感。

《祭司王像》(Statuette of teh Priest King),前3300年,石灰岩,高30.5厘米,巴黎卢浮宫博物馆

《古地亚》(Gudea),前2120年,玄武岩,高70厘米,巴黎卢浮宫博物馆

这些特征在古埃及的雕塑中也基本不变。例如,无论是古王国时期的王与王妃的立像,还是新王国时期的女性像,虽然线条变得利落又流畅,但仍是正面垂直站立,正中线仍然垂直,缺乏动感。

此外,古代美索不达米亚和古埃及的雕塑从整体来看十分单一。也就是说,身体的各部分之间,或部分与整体之间没有什么本质性区别,换句话来说就是有趋同性。

与之相比,在《米洛的维纳斯》中,头部、上半身、腰、两腿等各个部分都被明确地区分开来,同时又保有整体的统一性。这种“部分与整体的和谐”正是古希腊人心中的“美”的第一个条件。

而产生这种“和谐”的,正是来自身体各部分间设定的“比例关系”。现在也有“八头身美人”这种表现,而将身体各部分用比例关系联系起来的,正是古希腊人。将人体各部分统一的比例关系叫作“规范”(canon)。在公元前5世纪时,古希腊的雕刻家波利克里托斯(Polyclitus,生卒年不详)制定了“1:7”,也就是七头身的规范。而在公元前4世纪,这张图又被提炼成“1:8”,也就是八头身的规范,一直延续到现在都是表现“美丽的身体”的标准。

《妇女像》(Female Figure),古埃及第18王朝,约前1400年,木质,高32厘米,伦敦大英博物馆

《法老门卡拉和皇后像》(Pharaoh Menkaure and His Queen),古埃及第4王朝,前2490—前2472年,石质,高142厘米,波士顿美术馆

《受伤的亚马逊女战士》(Wounded Amazon),前430年,大理石,高200厘米,罗马卡比托利欧的博物馆

“动态”的导入

将古代美索不达米亚和古埃及的雕塑与《米洛的维纳斯》相比较时,我们发现另一个较大的差异就是,在前者身上完全感觉不到“动态”,而后者则展现出了生机勃勃的“动态”。

《官吏立像》(Nude figure of the Seal Bearer Tjetji),古埃及第6王朝,约前2321年,木制彩绘,高75厘米,伦敦大英博物馆

《搬运贡品的女性像》(Statue of an Offering Bearer),古埃及第12王朝,约前1981—前1975年,木质彩绘,高112厘米,纽约大都会博物馆

当然,古埃及也有不少像《官吏立像》《搬运贡品的女性》等单脚向前迈出的姿势的雕塑。然而即使是这些雕刻,正中线也依然是垂直的,结果便成了捕捉动态的瞬间并将其固定,也就是“静止的动态”的表现,完全感受不到动感。

《书吏座像》(The Seated Scribe),古埃及第5王朝,前2600—前2350年,石灰石和雪花石膏,高53.7 厘米,巴黎卢浮宫博物馆

而与之相比,在《米洛的维纳斯》中,由于雕像的身体重心由右腿支撑,左腿能够自由移动,所以能够使左腿向前大幅跨出,与身体的扭转相呼应,产生富有生机的动感。这种“动态”的导入正是古希腊人心中的“美”的第二个条件。

“支撑腿”作为重心,支撑着弯曲成S形的身体,连同能够自由移动的“摆动腿”,二者之间产生既稳定又动态的姿势,被称作“对立平衡式”(contrapposto),之后成为欧洲雕塑和绘画中人体表现的基础,一直被沿用至今。

举例来说,很多人都知道桑德罗·波提切利(SandroBotticelli,1445—1510)创作的维纳斯是以《卡比托利欧的维纳斯》为范例创作的。此外还有意大利文艺复兴鼎盛时期的巨匠米开朗琪罗的作品《大卫》,同年代在德国活动的乌尔姆的格雷戈尔·埃哈特(GregorErhart,约1470—1540)的作品《抹大拉的马利亚》,或是18世纪法国雕刻家埃德姆·布沙东(EdméBouchardon,1698—1762)的洛可可式作品《爱神丘比特将赫拉克勒斯的棍棒改制为弓箭》。无论是创作年代、地域还是样式,甚至是主题,这些不同的雕塑中都有共通之处,即通过构图的均衡体现出对于人体的美的意识。

人类中心主义的世界观

刚才我们看到的那些古代美索不达米亚和古埃及的雕塑与《米洛的维纳斯》的区别,与其说是技术问题,不如从世界观的不同中找原因。

在古代美索不达米亚和古埃及,担任雕塑的模特的人都是国王或女王,神官或巫女,以及书记官等拥有特权的支配者阶级的人,在当时他们被视为超自然的存在,也就是超能力者。在为这些超能力者制作雕塑时,他们最看重的是要拥有超越现世的永久性,所以必须要排除“动态”这种暂时的因素,而制作成不受时间流逝左右的、宛如纪念碑般岿然不动的姿势。此外,为了让任何人都能明确看出雕刻的模特是谁,需要摆成面朝正面的姿势。在古埃及甚至还格外强调风格写实,要求与模特本人相像(酷似性)。

与之相比,古希腊人已经拥有了由辩论家及教育家普罗塔哥拉(Protagoras,约前481—前411)提出的“人类是万物的尺度”这种人类中心主义的世界观,所以他们追求能让人感受到生命的生机勃勃的动态。像是刚才提到的创造出“美丽的身体”的“比例关系”,也同样适用于人类周围的整个世界。也就是说,对于古希腊人而言,人类的身体便是“美的标准”,自然界的美也需要根据这个标准来进行评价。

这种“人类中心主义”世界观其实与基督教的世界观有共通之处。在《圣经·旧约》上有记载称神先创造了天地,最后创造了人类,这是为了让人类支配自然的世界。即使在基督教的世界观里,人类也是自然界的王者。所以文艺复兴时期的欧洲很容易便接受了古希腊人的“人类是万物的尺度”这种“美”的思想,并一直延续至今。

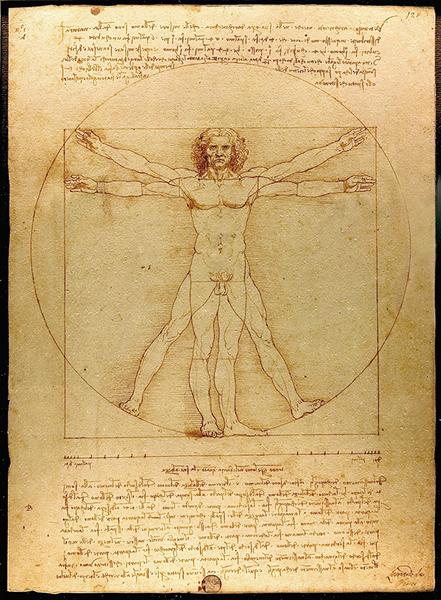

莱昂纳多·达·芬奇的《维特鲁威人》精彩地展示了通过作为世界中心的人体和构成人体的比例关系来思考世界的思想。正因为有这种基于“人类中心主义”的“美”的思想,在西方绘画的历史中,人物表现的重要性才会高于一切,在很长一段时间里对风景画与静物画都评价不高。

《维特鲁威人》(Vitruvian Man),达?芬奇,约1487年,钢笔和墨水,34.4厘米×25.5厘米,威尼斯的学院美术馆

服饰表现之美:写实派理想主义

虽然古希腊人基于“人类中心主义”,把人体视为“美的标准”,然而这里指的人体与古代美索不达米亚和古埃及不同,这里说的人体并不存在具体的模特,只是通过“比例关系”产生的“理想型”人体。

这一点在面貌表现中有十分显着的体现。古希腊的雕塑,特别是女性形象的面容既没有个性又类型化,就是出于这个原因。由于是按照理想形态创作的,所以人物的表情看似写实,却没有能从古埃及雕塑中看出的酷似性。

与之相比,我们能够从古希腊雕塑的女性像身上看到十分写实的服饰表现。与大众的印象不同,在古希腊,会以裸体来表现的只有男性像。而最初的女性裸体像是在公元前4世纪左右被创作的,在那之前的女性像全都是穿着衣服的。

正因如此,为了表现女性的身体,就要运用被水沾湿,或被风吹着紧贴在身体上的服装产生的线条之美。那时出现了许多我们在《维纳斯的诞生》中能够看到的,通过刻画贴在身体上的服装的线条来表现身体隆起部位的雕塑。

《维纳斯的诞生》(The Birth of Venus)(卢多维西王座正面),约前460年,大理石,140厘米×144厘米,罗马国家博物馆

其中最优秀的作品是《萨莫色雷斯的胜利女神》。在《萨莫色雷斯的胜利女神》中,胜利女神的身体与和缓的均衡构图互相配合,通过被风吹拂的服饰的线条之美,巧妙地展现了出来。

《萨莫色雷斯的胜利女神》(Winged Victory of Samothrace),前190年,高244厘米,巴黎卢浮宫博物馆

这种“服饰表现”,便是古希腊人心中的“美”的第三个条件。他们通过理想化的人体形态和写实的服饰表现,力图实现应该被称作“写实派理想主义”的理想。所以古希腊的雕塑能够实现理想化又不观念化的真实的身体表现。

重新观察《米洛的维纳斯》,我们能看出通过表现上半身的裸体之美和下半身展现的服饰之美,“写实派理想主义”得以被充分地实现。

“杰作”的理由

那么,《米洛的维纳斯》为何是杰作呢?是否因为这座雕塑满足了刚才所说的“美”的三个条件呢?

的确如此。但准确来说,不如说这答案反了过来。其实是因为能够被《米洛的维纳斯》代表的那些作品正是欧洲美术中造型表现的基础,不是吗?也就是说,像这样能将“美”的三个条件具体实现的雕塑作品,才能成为之后的欧洲美术的源泉。在欧洲美术中,一件作品是否美,是否是杰作,都要以像《米洛的维纳斯》这样的作品作为衡量的标准。从这个意义上来说,《米洛的维纳斯》不仅自身是杰作,还可说是那些成为了欧洲美术历史中众多杰作的源头的一系列作品的代名词。