“道可道非常道,名可名非常名。”道与名是老子阐述人生的要旨,一言将虚实、有无的内涵呈现了出来。探循遵奉自然的规律,在原道中体悟自然、触摸生命的律动。

生命的律动

生命律动是物质呈现灵魂的生命美感———如春芽破土,蓓蕾绽放。

波澜壮阔的文采、抑扬顿挫的演讲、悠扬悦耳的歌声、虚实相生的书法能使人精神焕发、体验愉悦——如同原始部落人在劳作期间疲倦不堪时还要点起火把,拿起锄头歌之舞之体验着生命节奏释放的快感。“美不自美,因人而彰”(柳宗元语)。这是艺术感染即情景交融产生的情结,均来自节奏的共振、生命的律动。

1937年,劳伦斯通过大量实验证明,动物如小鸡小狗是跟着第一个运动的目标走,而不是跟着母鸡走,这是生命对运动神往的本能。婴儿哭泣时轻轻拍几下,给一点节奏就不哭了,特别是当婴儿的耳朵贴在母亲左胸,感觉到母亲心脏跳动随即停止哭泣是因为婴儿在娘胎时与外界隔绝,完全处于混沌状态,而唯一能感觉到的就是母亲心脏的跳动、脉搏的传递以及呼吸的节奏等。这是因为孩子惯性和本能地需要节奏的安慰,因为节奏给人安逸、给人舒适而成为第一本能需求。

当然,人体的呼吸、心跳及脉搏这种原始的节奏不能称之为艺术。要人为的加工即调节节奏,使其有韵律、有美感时才能成为艺术。如摇篮曲、打夯歌、舞蹈、乐器曲等到文字的演变、绘画的形成以及诗词歌赋等等就成为了艺术。

因此,节奏与艺术如同心脏与人体。节奏是艺术的源泉,韵律是艺术的脉搏,艺术的生命在于本真的节律。

艺术包括文学、音乐、舞蹈、书法、绘画等等,不管哪种形式,它都离不开节奏的变化。其能打开欣悦之门的,无非是节律二字。文的流畅、画的布局、乐的旋律、舞的激情,潜伏着节律,包融着蓬勃的力与美。由此论及书法艺术,探索书法艺术的生命本原,其生命律动下的人文情结和审美情趣,恰恰是一脉传承的殊途同归。

书法的生命

“笔迹者,界也,流美者,人也”(钟繇语)。书法者正是点画空间的流动架构的律动。

唐张怀瓘《书议》曰:“风神骨气者居上。”领悟神韵的过程,就是与艺术家心灵会晤的过程,从中能感受到大师的风采、人格、学识的魅力。观《兰亭》识其“畅叙幽情”的从容神态;读《祭侄》感其“抚念摧切”的悲愤心境;至于《寒食》,在其“雨势来不已”中,寄寓着苏轼一任自然从意适便的情怀。徐渭笔头洋溢着“从人心流出”的原始本真色彩;弘一墨迹却是“自净其心”修炼出的金丹,其“悲欣交集”凝结着人世间无尽的苍凉;于右任以“和气得天真”的气度风范与人在宣纸上进行着推心置腹的交流。

书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不成为书也(苏东坡语)。这是书法的生长性、活动性、节奏性有机统一的生命形式。书法点线的节奏感是其本身的内涵情愫、特质和显性特征。

一般来说,书家在用笔的行径中所展现的徐疾、张弛、轻重的交叉对比,在形式上会显现出墨线粗细、干湿、方圆、转折之比,乃至墨线的虚实、空白、浓淡之比等等。这些对比,构成了“阴阳之比”,即节奏之本。在线条的形成之中,藏头护尾、一波三折、起承转合、重顿轻变等,是构成节奏韵律的千古常变的技巧,洋溢出书家生命律动的节奏和心理起伏的轨迹,让观者在流动式的欣赏过程中,充分感受到节奏感的漫妙之处。

节奏在线条中的运行几乎与书家的心理起伏甚至生理节拍相吻合,是人的“心灵姿式”与自然“生命律动”相结合、相统一的产物。

1920年,宗白华就在《美学与艺术略谈》中从宏观角度对艺术作如下的阐释:“艺术本就是人类……艺术家……精神生命底向外的发展,贯注到自然的物质中,使他精神化,理想化。”1933年,在《哲学与艺术》中又说:“艺术家往往倾向以‘形式’为艺术的基本,因为他们的使命是将生命表现于形式之中。”这是就艺术表现的一般规律而言的。到了晚年,宗白华更明确地说:“中国的书法,是节奏化了的自然,表达着深一层的对生命形象的构思,成为反映生命的艺术。”(《艺境·中国书法艺术的性质》)这是他对书法本质的最终认定,也是对艺术情结的高度概说。

书法与文学孪生

文字与书法两相结合,为古人传递心声而孪生。

书法和文学是互生共存的,书法和文学用文字作为载体,共同传递着不同的理念和感受。书法是以视觉美来展示一种神韵、一种心境;而文学是用内容来反映一种思想、一种观念。一个通过字的结构表现美,一个通过字的含义表达美。但二者在创作主旨、风格、法度、结构、艺术手法等方面都具有相通之处。书法帮助文学作品充满厚重或灵动的视觉美感,文学则使书法更益完善深刻,表达作者所思所感。“书者,心画也,”就是说文字是人心中对于自然界物象的把握和理解。

艺术是人生体验的审美表征。文学借语言,书法借线条的表现直指生命体验的深层,创造出全新的意象和审美境界。正如王岳川先生所言:“每一代的艺术都渗透着生命体验和感悟,用现代美学的话来表述,即生命体验着,因体验而显出生命的严峻性和可能性。体验是生命意义的瞬息感悟,在这瞬息之中本体之思撕裂时间母胎而把捉到永恒。体验是一种人生境界。艺术来自于体验,并且就是体验的表现。艺术因体验的激情性而显示出悲、欢、苦、乐,因体验的原生性而无保留地袒露出诗人心灵中的每一纹波澜,每一阵颤栗,每一丝虔敬。艺术关乎人生,是生命的表现和传达,它表达了体验,而且表现了生命的真实。”(《汉字书法与文学之美》)

体悟情感,文学是书法生命的内核。历代优秀书法作品,都是书写者的高超笔墨技巧和书写者心迹表露的丰美文字内容高度统一的产物。文学是骨,书法是肉。传诵千古的王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》、怀素《自叙帖》莫不如此。准确地说,是文学涵养了中国书法艺术。

需要说明的是,文学修养和精神修为是书法家必须具备的先决条件,而自古以来大文学家未必都是大书法家。这是因为书法必须需要有自身独特的笔墨锤炼与更加知性达意的表达方式。

书法与舞蹈归一

书法是纸上的舞蹈。

舞蹈是通过提炼和美化的、有节律的人体动作,表现其思想情感的艺术。汉字的书写在进入书法审美领域以后,也是表现人思想情绪和审美情趣的符合规律的笔墨运动。这就使两者取得了相通的美学特性力的运动与平衡。

杜甫看过公孙大娘舞剑,写下了名句:霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。这四句话描写舞蹈的美,写淋漓的“动”,写收敛的“静”。杜甫看张旭狂草,在《饮中八仙歌》写道:张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。一代诗圣就这样把书法、舞蹈与诗歌有机地结合起来,读来让人心潮澎湃。

唐代以“三杯草圣传”震烁一时、流芳百代的草圣张旭,“尝于邺县见公孙大娘舞西河剑器,自此草书长进,豪荡感激,即公孙可知矣”。书者到达心忘于笔,手忘于书,心手达情之意境。可见,书法与舞蹈是有悠久缘源的。狂草是中国书法艺术发展的巅峰,是一种融合笔意、墨法、性灵的书体,极富艺术创造力和感染力。狂草书法与国画、音乐、武术、舞蹈、等文化现象异质同妍。赏析狂草,能强烈地意识到书法艺术确实是尊崇生命,感受和契合自然万象的心意之作。

书法与舞蹈同是视觉艺术,同是造型艺术,同属心灵的艺术。所不同的是,舞蹈是舞蹈家用自己的心灵,通过自己的肢体在舞台上造型;书法家则是用自己的心灵,通过毛笔在宣纸上造型。而且,舞蹈作为一种时间艺术,具有瞬时性,不借助现代传媒手段无法重现和长存于世,世人永远也无法重睹舞蹈《西河剑器》的风采,但那种穿越时空的悠悠遥想,却也留给了人永久的美;书法作为一种空间艺术,则可以重复观赏,传之久远,就如同陆机的《平复帖》,在岁月沧桑中依然烁光人间。

闻一多在《说舞》一文中说:“舞是生命情调最直接,最实质,最强烈,最尖锐,最单纯而又最充足的表现。生命的机能是动,而舞便是节奏的动。”又说:“一方面,在高度的律动中,舞者自得到一种生命的真实感,那是一种满足;另一方面,观者从感染作用,也得到同样的生命真实感,那也是一种满足,舞的实用意义便在这里。”舞者身体的律动,造成舞蹈强烈的生命情调;同样,书家渗透个性而又合乎法度的笔墨运动,也使书法表现出郁勃的生命感。

书法与音乐共祖,书法是无声的音乐。

书法与音乐皆属以非具象的律动和美韵来表达艺术家情趣性格的通艺术形式。音乐以音符、节奏为载体;书法以构形、线条为媒介,表达和会意其艺术形象或形态或意境。从而让欣赏者产生某种艺术美感的契合之体验,以娱精神、以净心灵之境。

音乐是听觉的节奏美感,而书法是视觉的痕迹化的节律线条艺术。书法,是一种博大精深的极富模糊特色的意象艺术。然而,无论书法是怎样的异彩纷呈、变幻莫测,线条之于汉字书法确为关键因素。没有线条的变化,就没有书法的结体美。唐孙过庭在《书谱》中说:“真以点画为形质,使转为情性,草以点画为情性,使转为形质”。可见书法线条是人类“情性”的载体。线条直接决定着书法品位的高下,书法是“线建筑的艺术”。古往今来,书法理论中就有一波三折之说,若每笔每画没有变化,似电脑里的黑体字,那就只是字而非书法艺术。字的结体之节奏变化表现在大小、长短、方圆、粗细、疏密、间隔、阴阳、轻重、缓急、提按、方位、角度等,整篇书法作品的节奏,同样是字与字、行与行的大小差落、浓淡布白,轻重缓急等节奏的变化。

音乐是用旋律谱写的作品,表达作者的欢乐、喜悦、彷徨、忧愁、愤怒、激情、沧桑、坚强、希望的情绪;书法艺术是无声的乐音,它的点线韵律,在静静的符号中蕴含着活力与感染力。小篆的严谨,曲线圆润自然;隶书的扁平,点线稳中有动;魏碑的奇恣,楷书的端庄,行书的流畅,草书的飞扬等一些描述书法艺术的术语,同样适用于音乐艺术。

书法和音乐都具有强烈而鲜明的律动美。音乐通过音高变化、乐曲的节奏、音色、调式、旋律等因素来展示人对大自然的各种感受以及人内心的各种情感。再者,不同乐器的音色也可以渲染不同的气氛,表现不同的情绪。比如二胡、小提琴等弦乐乐器善于表现哀婉回环、静谧恬淡的情绪,渲染思念的愁绪和吟叹的凄楚。而锣鼓、小号、唢呐等则善于表现喜庆的欢快与热烈场面;独奏曲往往如泣如诉,发出的声音虽小但尤能打动听者的心扉。而合奏则如万马齐喑或大江奔流,气势宏大而热烈,让人如置身其中,热血沸腾,情绪激昂不已。同样,书法以点的形状和线的质感来反映节奏:尖锐而较有棱角的点表现刚强,圆转饱满的形态表示柔和俊朗;厚重而带滞涩的线条表示雄浑苍劲;细瘦而直的线条表示挺劲爽利;饱满润泽的线条表示丰腴华滋等等。以线条的组合,以字与字的章法布局来反映韵律。比如整齐划一的整饰之美,错落对比形成的变化之美,点画连贯呼应所展示出的由静态布局而表现运笔书写的动态的律动美。正如宋人姜白石在《续书谱》中说:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。”

化抽象为具象,由感性到理性,律动之美是书法与音乐的共同特质。

书法与绘画同源

书法与绘画是我国古今艺术门类中两种极为重要的艺术形式,在中华文化艺术的大舞台上共同展示着高雅的魅力。华夏文明之源八千年前的“大地湾”陶器画纹符号,向文字抽象转变展示并印证了“书画同源”之说。商周甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些文字包括象形与指事两种功能。从这些图画文字中探索书画艺术的起源,不难发现,中国的书画艺术是先有绘画,后有汉字;书法艺术是以绘画为基因,以汉字为依托的。“书画同源”而血缘相通。这种血浓于水的“通”还表现在墨法同源。

书法和绘画都强调墨韵。墨分浓、淡、干、湿、焦五色。墨法的功能在绘画上表现为使所画更能显露出轻重、向背、明晦之感,在书法上则表现为使线条更能展示出神韵、气势、妙趣之味。清代龚贤说:“墨(气)中见笔法,(则墨气)始灵;笔法中有墨气,则笔法始活。笔墨非工事也。”绘画的节奏主要表现在浓淡干湿,黑白对比,色彩搭配,虚实相生等。大师黄宾虹评董源的画时说:“近观之,只见笔墨,不知所画其为何物;远望之,阴阳相背,处处得体。”使人们对一代宗师董源的画有了更高的理解;其“阴阳相背”正是节奏的充分体现。

中国书画都以真、善、美为审美理想。真是更主张情真、意真,并非强调形似之真,是发自真心及内心深处的创作冲动,这是决定书画作品格调高下和感人力度的关键。颜真卿的《祭侄稿》,徐青藤的《杂花卷》堪为楷模。善指书画作品的内容,包括文意和强化文意的书意在精神性上的共同表现。所以,人品与书品、人品与画品是统一的。其次,从哲学思想而言,儒、道、释都曾从精神的层次上对书画艺术产生深刻的影响,并共同体现出“天人合一”的艺术美感,并最终以主、客观的统一,人与自然的统一为归宿。另外,书画以自然和素朴为最高表现境界,最终以无法而法为高,以“清水出芙蓉”为美。

绘画与书法结缘于线条,这是书画必然的纽带。毕加索对绘画线条的非凡领悟是众所周知的。正是这位国际顶级艺术大师说了一句让国人无比惊讶又无比骄傲的话:我不敢去中国,因为有个齐白石。据说毕加索的线条领悟源自齐白石的水墨灵韵。这或许就是毕加索敬畏齐白石的缘由。可见,充满神奇意味的水墨线条,是书画律动的生命。

线条在绘画中更多呈现具象的造型,而在书法中则是抽象的组合。书法线条讲求人格化的形象意味和内涵,讲求情感意兴、意念的渗透和综合,追求韵外之韵和象外之象。

书之妙道

南齐王僧虔《笔意赞》曰:“书之妙道,神采为上。”艺术流传,在精神不在形貌,貌可学而至,精神由领悟而生。神韵是艺术作品生命力的体现。

书法是汉字的艺术,她是对大自然的一种抽象,她用抽象的线条表现天地万物的情貌和变化,这是书道的基本原则。早期中国书论就已提出了书法“肇乎自然”(蔡邕语)的观点,也就是说,在追求书法艺术的神韵之时,不是单一的效法自然的外在求似,而是慑取其内在的神灵底蕴。绝非生活和大自然的忠实描摹和机械复制,既已形成是不可复制的造型艺术。

神韵在于对节奏的有机调节,使其气韵生动。不管何种形式的艺术,只有在把握了各种节奏变化关系的基础上,将各种介质有机的、和谐的、自然而然的结合起来,即调节到“处处得体” 气韵生动时方可为真正的艺术。调节艺术节奏的好坏程度,决定着艺术品格调的高低。而具体如何来调节,这又是一个庞大的课题,每种形式的艺术都有自己的表达语言,有独特的技能法度,都需要在传统的基础上再锤炼再调节。为了方便理解,且将不可分割的艺术节奏的调节分为技能法度与精神修为两部分,而最重要的是对文学修养和精神修为的调节。因为艺术是将哲学思想通过美的形式而表述和体现的。

孙过庭《书谱》云:“智巧兼优,心手双畅。”他以为,书法创作不是“形学”、而是“心学”,其创作需要一种类似于自然的悟力,并非技巧娴熟所可造其妙。“心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。”正是一语道出了书法艺术之本源所在,惟其如此,才能于虚实中透出迷幻,让我们在黑白之中,感受沉寂中的跳动、单纯中的伟大、静穆中的崇高,在历史风蚀的印记里,追踪其独特的艺术神韵。

颜真卿论草圣张长史说:“真草用笔,悉如画沙,点画净媚,则其道至矣。”王羲之《记白云先生书决》 说道“天台紫真谓予曰:子难至矣,而未善也。书之气,必达乎道,同混元之理。”老子《道德经》有句:人法地,地法天,天法道,道法自然。东汉蔡邕《九势》直接提出“书肇自然”。

历代书家,正是在自然中通过实践,体会出“一阴一阳之谓道”的哲学精神。流水遇阻,激起漩涡,怀素从中悟出了书法的道理;鹅项婉转摇动,王右军观后得到启发;枯藤爬树,盘旋向上,吴昌硕通过它悟出了石鼓文的妙处。再看古老的甲骨文,古质天然,犹如进入了原始森林,天然布列,自然浑成。甲骨文的产生源自仰观天文,俯察地理,体悟万象,记录了天地神人之间的对话。大地湾文化遗址的发现将华夏乃至世界文明推进到八千年,其彩陶图画及符号文化清晰地记录了先民敬天、畏地文明的演进历程。体自然之妙有,竭灵府之玄微。

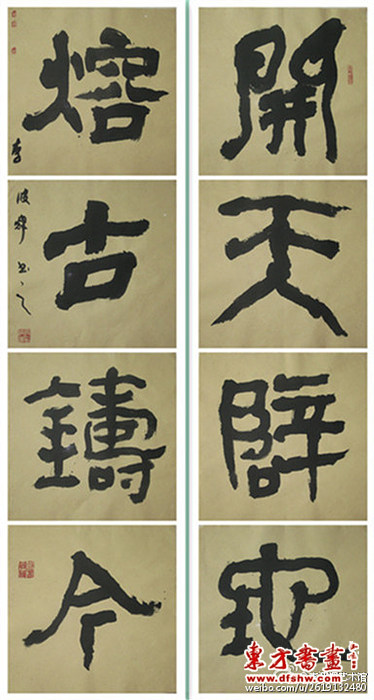

古今独步之草圣——张芝之章草《秋凉平善帖》,大小错落,参差布局,已逾皇象、史游而自开生面;其大草《冠军》《今欲归》《二月八日》三帖,则以开天辟地,峻拔飞扬,龙虎气象,直写一己襟怀,矍烁千古,孕泽百家,卓莹一峰;天地遁回,心衿激荡,睨视帝王、竟逾将相,为狂草立则造极。 尤其《冠军》,历代不复再有,至今无有及者矣。

书法艺术的神韵,有主观人为,而更主要的是人与自然的高度和谐。把大自然的博大无私,滋养万物而无求回报的品格,汲取、修炼,化作为人的“真”、做事的“善”、游艺的“美”。

生命是艺术的载体。一切艺术实践的努力,归根结底,无非是在进行一种律动——来自生命和自然相合为一的律动。由法入境,而后由境达乎道。

触摸生命律动,探究艺术本原。艺术是人通过对节律的调节而产生美感的过程及结果——来自人体节奏本能,源自生命的律动,来自于书者独有的精神释放,源自于不复再有的灵性辉光。

作者李波辉:北京大学访问学者,中国书法家协会会员,中国青年艺术网书艺总监,阿里巴巴艺术品云商城西北总经理,甘肃翰墨天地文化传播有限公司法人,中国首届欧阳询杯全国书法展入展者,纪念毛泽东诞辰120周年全国书法展获奖者。