近日,故宫展出“千里江山:历代青绿山水画特展”,观者如潮。关于《千里江山图》,历来评述的着力点都围绕在年仅18岁的天才画家希孟身上。例如,清代收藏家宋荦断言王希孟完成此图后,20余岁即殒命。前北京故宫博物院院长杨新早在1979年第二期《故宫博物院院刊》发表《关于〈千里江山图〉》一文,对宋荦的结论提出质疑。他认为,这件作品并未有画家款识,只是在卷后蔡京跋文中提到作者“希孟”,至于其姓氏,并未提及,而现有的文献也并未有关于“希孟”的记述,宋荦关于“希孟”生平的记述至少应该存疑。近期,艺术史家曹星原的一篇文章《王之希孟——〈千里江山图〉的国宝之路》(故宫新刊物《展记》2017年十月号,总第一期),再次引发了关于《千里江山图》和对于作者“王希孟”的质疑。文章分别从北宋蔡京跋文绢幅的质地、尺寸和损坏程度与画芯的差别,作品描绘手法水平的“参差”状况,元李溥光跋文内容与画面的“矛盾”,以及清乾隆“三希堂精鉴玺”盖压在宋代玺印“缉熙殿宝”之上的特殊情况等问题一一剖析,最后认为是清代的书画收藏家梁清标将一幅“并不高明”的古代无名画作与蔡京题跋、李溥光题跋组装而成的作品,“希孟及其画作都是为帝王而存在的,他是王之希孟”。至此,本来被认为是北宋时期的精品力作,陡然降格为后世藏家的“大拼盘”。当然,此观点并不能得到全部学者的认同。对于同一个作品,用不同的研究方法得出不同的结论,到底是画有问题,还是方法有问题?本期时评,特以“‘千里江山’:谁的‘江山’?”为主题,邀请相关专家以不同研究方法,多角度论述“千里江山”的来龙去脉。

《千里江山图》卷的递藏信息基本上接近完整,可证明该图的确出自于北宋青年画家王希孟之手。该卷经历了3次装裱和5次进宫的复杂经历,特别是后两次装裱都进行了修复。

1113年,徽宗收下王希孟呈献的《千里江山图》,第一次装裱必定近似“宣和装”,蔡京获赐此图并在前隔水写了题记。

“宣和装”(手卷)

画幅的卷首、卷尾和蔡京题均有伤痕,往中间就渐渐没有了,这是诸多观画者在千百次不规范操作,即用手指抓挠两头开合手卷造成的。这些不可能是蔡京留下的,他不至于要如此欣赏一个晚辈的画。

谁在反复阅览该图呢?

蔡京在跋文里记下了徽宗的圣旨:“天下士在作之而已”,意即天下的能人应该干大事。徽宗一方面称颂王希孟,另一方面要蔡京去“作之”,即推广该图的画法,要求宫里年轻画家学仿该图的青绿画法。该图曾长期辗转在宫廷年轻画家的手里,弄得卷首卷尾两头破损严重,这些是无言的历史证据。

◆◆

1126年,钦宗废黜蔡京,意味着其财产要被查抄,《千里江山图》又回到了内府。

金灭北宋,劫走了北宋御府所藏的书画、图籍和珍玩等,其中也包括该图。

在该图的卷尾上部有一长方朱文印,印文是“寿国公图书印”(白文),最近吕晓女士在台湾学者王耀庭先生研究金代印章的基础上,撰文确认这是金代尚书右丞相高汝砺的收藏印,他于1220年被赐予“寿国公”,死于1224年,该印一定是在这4年之间加钤到《千里江山图》卷上的,显然当时他是该图的主人。

卷尾“寿国公图书印”

高汝砺在1224年离世之后,该图传到了南宋,被理宗赵昀收藏,是为第三次进宫。

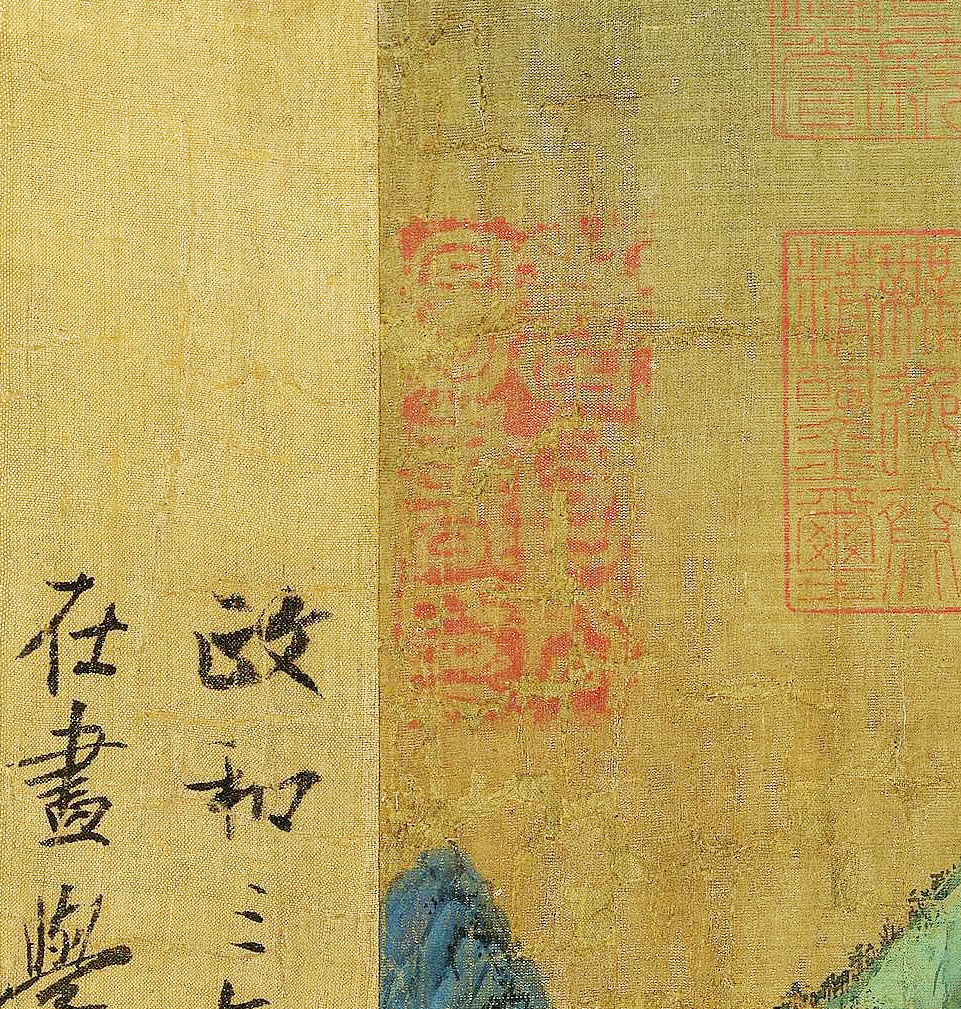

此时的卷首、卷尾已经被北宋末至金代的观赏者抓挠得相当疲软了,前隔水上下两头很可能脱裱、脱丝严重,理宗敕令重裱和修复这幅超长卷,在卷首钤印“缉熙殿宝”(朱文),这么一来,在卷首和卷尾分别钤有宋金藏印,该卷的两头基本上是完整的,不太会出现大段被切割的现象。

值得注意的是:前后裱换上了新材料,蔡题被移到了卷尾,变成了跋文。

其依据有三:

一、蔡题上的疲损裂痕与卷首的发展趋向是一致的,同时受损,由于前隔水用绢的材质不及画幅,加上它位于前部,受损的程度会更高,蔡题已经疲软至极。

蔡跋的破损状况与《千里江山图》卷首一致

二、蔡题的右侧有一方圆形朱文骑缝章,另一半在引首上,使用印泥似宋代水蜜印,与单国霖、单国强和凌利中先生探讨,像“沐”字,尚有另一半在前面的引首上,被切割。

疑似“沐”字印

三、蔡题多处提及徽宗对王希孟和该图的评价,若题在卷尾是大不敬的,加上蔡京年长希孟51岁,题于卷首,合情合理。蔡京对徽宗的画是题在卷尾,如蔡京在徽宗《雪江归棹图》卷(故宫博物院藏)的后隔水题写的跋文,恭敬地写下了他的观感。

蔡京跋《雪江归棹图》

蔡题被换位有着深刻的历史背景。

“京师六贼”遭到了南宋社会的唾弃,据元初周密《思陵书画记》载:“古书画如有宣和御书题名,并行拆下不用。别令曹勋定验。别行撰写名作画目,进呈取旨。” 他的《齐东野语》卷六补充道:“凡经前辈品题者尽皆拆去。故今御府所藏多无题识。其源委授受,岁月考订,邈不可求,为可恨耳。”

连徽宗御笔都要被裁去,更何况“前辈品题”了,实际上就是“京师六贼”的题跋。

理宗若裁去蔡题,该图等于没有“户口”了,他不得不采取一个折中的办法:将蔡题移到卷尾,开卷时就不会那么刺目。蔡题的破损显然与卷尾的纹理没有衔接关系,它们本不是一体,曹星原女士在《展记》里撰文认为它是从别处移来的观点是对的,但关键的问题是要搞清楚它究竟是从何处移来的、谁移的、为什么移。

◆◆◆

蒙古人灭南宋后,该卷被大都(今北京)高僧溥光收藏了。

溥光,俗姓李,字玄晖,号雪庵,大同人。早年出家为僧,主要活动于至元到皇庆年间(1264—1313),擅长书法,尤其是牌匾大字,经赵孟頫推荐,大概于1298年入宫。

需要解释的是,溥光款署:“大德七年(1303)……昭文馆大学士雪庵溥光谨题”,钤印“雪庵”(朱文)和“溥光”(白文),另有两个印痕似花押。清代黄本骥《跋溥光书万安寺茶榜》说他在“至大初(1308—1311)授昭文馆大学士”(苏显双查出刊于清吴荣光《辛丑消夏记》卷四),此乃虚职。

据凌利中先生提示,溥光在传为唐代韩滉《丰稔图》卷(故宫博物院藏)后书有跋文,经比对,其书写习惯和笔性书风实为一人,恰如明初陶宗仪《书史会要》卷七所云:“溥光小字亦有格力”。那么溥跋即为原始的第一手文献,清人黄本骥所录是传抄文献,会有误,溥光任职昭文馆大学士的时间也许要提前5年。

《千里江山图》溥光跋(左)与唐代韩滉(传)《丰稔图》卷溥光跋(右)

阅读宋元跋文应进入当时的语境。溥光说这件“布置宏远”的“巧密”之作是“丹青小景”,此系宋人尤其是北方画家对江南图景的称法,还有“江南画”等别称,如李唐在北宋所作的一幅江山全景之图,在当时即被定名为《江山小景图》卷(49.7厘米×186.7厘米,台北“故宫博物院”藏)。

宋 李唐 江山小景图 绢本设色

溥光自“志学之岁”(15岁)第一次“获观”是图,到书跋为止已经“百过”,很显然,该图起初不属于他,后来收入囊中,不然哪有百余次的观赏之便?按照佛教“四大皆空”的戒律,僧人不得炫耀财富,僧人圆寂后,其财产悉数归寺庙所有。

所以僧人大多不在题跋里记录购买书画的细节和心情,尤其是像溥光这样的高僧,在他圆寂后,该图极可能归于大都某个寺庙,成为庙产。

这意味着在相当长的时间里,该图难以在收藏领域里流通。也许这可以澄清此图在溥光之后300余年无收藏信息的背后原因。

◆◆◆◆

直到明末清初,该图为收藏家梁清标所有,杨新先生认为,梁清标“自题了外签,又在本幅及前后隔水、接纸上盖有梁氏收藏印多方”,显然梁清标对该图进行了第三次装裱,其题签为:“王希孟千里江山图”。

溥跋是书写在两张信札上,最后落款在第二张纸上,其字迹均为一人所书,笔迹有明显的渗化现象,这在裱好的拖尾上是不可能出现的,溥跋原来多半是夹在画卷里面,梁清标重裱时,将它裱在蔡题之后,并裁去溥跋余纸,因此留下了两张纸之间的接缝。

清初关于希孟姓王及早亡的信息虽然上距北宋500年,但未必全是空穴来风,王希孟画完此图后,尽管宫里出现了一些青绿山水,但没有一幅画属于希孟的风格,也没有一句关于他的文献。

清初宋荦在《论画绝句》里提到“王希孟……作设色山水……未几死,年二十余”,吕晓女士考证清初顾复的《平生壮观》作于宋荦《论画绝句》之前,前者记载了当时北京画商王济之所言:“王希孟……曾作青绿山水一卷。”

宋荦

加上梁清标的题签,三说一致,希孟姓王就不是孤证了,顾、宋对该图的名称说得都比较抽象,显然当时梁清标还没有重裱此图和冠名。

该图处在旧裱(宋裱)状况时,必定有旧题签,上面会有作者的姓名和半抽象的图名,按宋人的习惯,会称之为“王希孟设色山水图”。古人有时会在外包首题签的图名之下,补上几行小字,记录该画家生平中最重要的事件,如宠遇、职官、卒年等。

笔者推测:清初说到希孟的姓氏和早卒的信息会不会出现在这里?否则,正如故宫专家肖燕翼先生所言,宋荦这样身份的人不可能编出这种毫无意义的谎话去帮助制假,他毕竟是康熙帝誉为的“清廉为天下巡抚第一”。王希孟早卒的可能性是存在的,但还需要作进一步探究。

◆◆◆◆◆

业内皆知,梁清标的许多藏品是在他死后流到清内府的,该图何时四进宫,尚不得知,但至少是在《石渠宝笈》初编完成的1745年之前。

1923年,该图被溥仪盗出,20世纪50年代初被文物商靳伯声在琉璃厂所得,后移交文化部文物事业管理局(今国家文物局),1953年拨交故宫博物院,这是《千里江山图》第五次进宫,最终结束了它的颠沛之旅。■

《千里江山图》全图赏析(请横屏观看)